Künstliche Intelligenz in Kliniken Ihre Erfahrung zählt

Wir laden Sie herzlich ein zur Teilnahme an unserer Interviewstudie!

Worum geht es?

Wir erforschen den Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Arbeit im medizinischen Kontext – mit Fokus auf:

- Sicherheit von Patientinnen und Patienten

- Interprofessionelle Zusammenarbeit

- Stresserleben & psychisches Wohlbefinden

Unser Ziel: Praxisnahe Empfehlungen für einen sinnvollen, gesundheitsförderlichen KI-Einsatz in Kliniken

Was erwartet Sie?

- Interview (30–45 Min.) in Präsenz, online oder telefonisch

- Themen: Ihre Erfahrungen mit KI: Chancen, Herausforderungen und Rahmenbedingungen

- 30 Euro Dankeschön-Gutschein

Wer kann teilnehmen?

- Ärzte und Ärztinnen mit Erfahrungen im Einsatz von KI

- Pflegekräfte mit KI-Erfahrung

- Expertinnen und Experten, die KI im Klinikkontext implementieren oder bewerten

Wer steht hinter der Studie?

- MSH – Medical School Hamburg (Prof. Dr. Sylvie Vincent-Höper)

- BGW – Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (Dr. Maren Kersten)

Sie haben Fragen zur Interviewstudie?

BGW magazin

Sicherheit und Gesundheit – Führungsaufgabe Arbeitsschutz für Hebammen! Online-Seminar

Termin:

Veranstaltungsort:

Online

Wer einen Betrieb leitet, ist auch verantwortlich für den Arbeitsschutz. Dieses Online-Seminar vermittelt kurz und intensiv die Grundlagen. Welche Aufgaben und Pflichten gibt es? Welche Regeln und Vorschriften sind zu beachten? Wie lässt sich der Arbeitsschutz rechtssicher in der betrieblichen Organisation verankern?

Nach einem Überblick über die wichtigsten Aufgaben und Verantwortlichkeiten werden die betrieblichen Strukturen und Abläufe für die Organisation des Arbeitsschutzes erörtert. Abschließend erfahren Sie, mit welchen Angeboten und Services die BGW Ihren Betrieb unterstützen kann.

Die Download-Materialien und ein Lernprogramm ermöglichen Ihnen die eigenständige Vertiefung und die Wiederholung der Inhalte.

Wir unterstützen Sie dabei:

- die betriebliche Organisation weiterzuentwickeln

- Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu delegieren

- mit dem BGW Orga Check eine rechtssichere Dokumentation zu erstellen

Technische Voraussetzungen

Verwenden Sie bitte einen Laptop oder PC. Der Zugriff auf das Online-Seminar erfolgt über einen gängigen Internetbrowser, Sie müssen kein Programm installieren. Sie benötigen Webcam und Mikrofon, gerne können Sie ein Headset verwenden. Darüber hinaus brauchen Sie eine stabile Internetverbindung möglichst per LAN-Kabel.

Für eine ungestörte Zeit im Online-Seminar und einen guten Lernerfolg ist es notwendig, äußere Störungen im Vorfeld abzustellen (E-Mails, Anrufe oder sonstige Ablenkungen). Tipp: Klären Sie frühzeitig Ihre Vertretung!

Empfehlung: Für einen reibungslosen Beginn des Online-Seminars empfehlen wir Ihnen, sich 15 Minuten vor Beginn einzuwählen.

Die Anmeldefrist ist abgelaufen.

Gefahr im Akkuformat BGW magazin 3/2025

Lithium-Ionen-Akkus stecken in immer mehr Arbeitsmitteln und Alltagsgegenständen. Sie sind leicht, leistungsfähig und wiederaufladbar – unter Umständen aber auch brandgefährlich. Was heißt das für die Arbeitssicherheit?

Ob Laptop, E-Bike, Akkuschrauber oder Laubbläser: Lithium-Ionen-Akkus versorgen unzählige Geräte mit Strom. Aus dem betrieblichen Alltag sind sie kaum wegzudenken. Doch bei unsachgemäßem Einsatz oder durch äußere Einflüsse kann es zu gefährlichen Bränden kommen.

Im Brandfall stets sofort die Feuerwehr hinzuziehen, denn Li-Ionen-Akkus lassen sich nicht einfach löschen.

Brandgefahr verstehen

Die spezifische Gefahr von Li-Ionen-Akkus liegt im darin enthaltenen Elektrolyten. Im Gegensatz zu anderen Akkubauarten besteht er aus leicht entzündlichen und meist auch gesundheitsgefährdenden Kohlenwasserstoffverbindungen. Li-Ionen-Akkus können zum Beispiel durch Hitze, Vibrationen oder Herunterfallen im Inneren beschädigt werden. Das wiederum kann – auch noch stark zeitverzögert – zur Selbstentzündung des Akkus führen.

Das Problem: Solche Brände lassen sich nicht löschen. Darüber hinaus entstehen hochgiftige Rauchgase und bei Explosionen können Akkubestandteile herausgeschleudert werden. Das "Löschen" ist lediglich ein Herunterkühlen, sodass die chemischen Reaktionen langsamer ablaufen und somit ungefährlicher sind. Dabei muss so lange gekühlt werden, bis die miteinander reagierenden Chemikalien verbraucht sind – ansonsten kommt es nach kurzer Zeit wieder zu einer Selbstentzündung.

Auch Tage später kann ein beschädigter Li-Ionen-Akku plötzlich Feuer fangen.

Nicht nur der Brand an sich ist gefährlich: Die freigesetzten Dämpfe, Rauche und Gase können das Atmungssystem, die Haut und die Augen stark schädigen. Beim Löschen/Kühlen entsteht zudem säurehaltiges Löschwasser, das zu schweren Verätzungen führen kann.

Li-Ionen-Akkus erfassen

In vielen Unternehmen ist kaum bekannt, wie viele Geräte tatsächlich mit Li-Ionen-Akkus betrieben werden. So manche werden auch von den Mitarbeitenden oder von anderen Personen mitgebracht, zum Beispiel private Smartphones oder E-Bikes.

Am Anfang steht somit eine Bestandsaufnahme der Li-Ionen-Akkus – inklusive der Geräte, die bei Beschäftigten oder Bewohnerinnen und Bewohnern möglicherweise vorhanden sind. Akkus mit geringer Leistung, wie sie unter anderem in Mobiltelefonen oder Laptops verbaut sind, müssen nicht unbedingt erfasst werden. Doch bei der Gefährdungsbeurteilung sollte auch das von ihnen ausgehende Risiko mitbedacht werden, unter anderem wenn es um das Laden der Geräte geht.

Nicht jeder Akku ist allerdings ein Li-Ionen-Akku. So werden zum Beispiel in Liftern, Aufstehhilfen oder den meisten E-Rollstühlen andere Akkubauarten eingesetzt. Ebenso ist bei E-Scootern nicht zwangsläufig ein Lithium-Ionen-Modell verbaut. Die Bauart lässt sich entweder direkt am Akku ablesen oder anhand der Betriebsanleitung herausfinden – im Zweifel bei der Herstellungsfirma nachhaken.

Lager- und Ladebedingungen prüfen

Spätestens wenn sich mehrere Li-Ionen-Akkus in einem Raum befinden, sollten die Lagerungs- und Ladebedingungen im Betrieb festgelegt werden. Dabei können die Empfehlungen des Verbands der Sachversicherer (VdS) helfen, die sich an der Leistung der Akkus orientieren.

Akkus möglichst nie unbeaufsichtigt oder ohne Schutzmaßnahmen laden.

Mehr Sicherheit schaffen beispielsweise spezielle Lagerschränke für Li-Ionen-Akkus, die oft auch Lademöglichkeiten bieten. Sie leisten für eine gewisse Zeit Feuerwiderstand und verfügen meist noch über weitere Schutzmechanismen. Besondere Aufmerksamkeit sollte auch Bereichen gelten, in denen mitgebrachte Geräte vorhanden sein könnten. Zum Beispiel im Wohnheim: Dort ist sicherzustellen, dass E-Scooter und Co. nicht im Zimmer von Bewohnerinnen und Bewohnern geladen werden, vor allem nicht nachts. Aufgrund der extrem giftigen Rauchgase besteht im Brandfall Lebensgefahr. Hiervor schützt auch ein Rauchmelder nicht.

Transportbedingungen prüfen

Der Transport von Li-Ionen-Akkus unterliegt dem Gefahrstoffrecht (ADR). Es besteht Kennzeichnungspflicht mittels UN-Nummern. Bei der 1.000-Punkte-Regel gilt: 1 Kilogramm Akku entspricht 3 Punkten. Li-Ionen-Akkus sollten nur in trockener Umgebung transportiert werden. Oft sind spezielle Transportboxen der Herstellungsfirma verfügbar, die vor Beschädigungen aller Art schützen sollen.

Grundsätzlich gilt:

- das vom Hersteller angegebene Temperaturfenster beachten

- direkte Sonneneinstrahlung verhindern

- aufgeheizte Fahrzeuginnenräume meiden

- mechanische Belastungen durch geeignete Ladungssicherung minimieren

Lagerempfehlungen für Li-Ionen-Akkus

| Leistung | Eigenschaften | Beispiele | Lagerempfehlung |

| Gering | < 100 Wattstunden (Wh) je Batterie | Mobile Endgeräte, Kleinwerkzeuge | 2,5 m Abstand zu anderen Brandlasten |

| Mittel | > 100 Wh je Batterie und < 12 kg Bruttogewicht | E-Bike, größere Gartengeräte |

|

| Hoch | > 100 Wh je Batterie und/oder > 12 kg Bruttogewicht | E-Auto, Einachsgerät im Garten- und Landschaftsbau | Einzelfallregelung mit Sachversicherer |

Quelle: Verband der Sachversicherer (VdS), Tabelle bearbeitet

Mögliche Akkuschäden erkennen

Stöße, Stürze, Vibrationen und damit verbundenes Eindringen von Wasser oder Luftfeuchtigkeit können Li-Ionen-Akkus beschädigen – sowohl äußerlich sichtbar als auch im Inneren des Akkus. Zu inneren Schäden kann es auch durch Überladen, Tiefenentladung sowie durch zu hohe oder zu tiefe Temperaturen kommen.

Der Akku bläht sich auf? Das ist ein dringendes Warnsignal!

Zu achten ist insbesondere auf:

- Gehäusebeschädigungen (Risse, Verformungen)

- Aufblähungen

- Verfärbungen des Gehäuses

- Anzeichen von eingedrungener Flüssigkeit

- Blasenbildung

- korrodierte oder verschmutzte Kontakte

- drastische Änderung der Kapazität (Ladezeit)

Sollten solche Veränderungen auffallen, müssen Arbeitgebende geeignete Maßnahmen zur Lagerung und zum Transport der beschädigten Akkus gewährleisten. Hierfür eignen sich mit Sand gefüllte Stahlboxen oder auch spezielle, im Handel erhältliche Kunststoffboxen, die Beutel mit sogenannten PyroBubbles (Kunststoffgranulatkörnern) enthalten. Dabei dürfen die Deckel der Boxen nicht gasdicht schließen, sodass gegebenenfalls entstehende Gase entweichen können.

Ablauf im Brandfall regeln

Was ist zu tun, wenn es zu einem Brand von Li-Ionen-Akkus kommt? Gerade angesichts der besonderen Risiken muss allen Beteiligten klar sein, dass der Eigenschutz höchste Priorität hat. So weist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) darauf hin, dass selbst mit derzeit häufig beworbenen Spezial-Feuerlöschern eine erhebliche Eigengefährdung besteht. Daher besser keine eigenen Löschmaßnahmen ergreifen, sondern in jedem Fall sofort die Feuerwehr alarmieren.

Weitere wichtige Regelungen für den Brandfall sind beispielsweise:

- gegebenenfalls die Stromzufuhr unterbrechen

- nicht mit Strahlwasser löschen

- persönliche Schutzausrüstung nutzen: säurefeste Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz

- und natürlich: stets die Feuerwehr alarmieren

Dokumentieren und unterweisen

Die Gefährdungsbeurteilung liefert auch im Hinblick auf Li-Ionen-Akkus den Rahmen für sicheres und gesundes Arbeiten: Mit ihrer Hilfe lassen sich Schritt für Schritt Gefährdungen identifizieren und geeignete Maßnahmen treffen. Zur Gefährdungsbeurteilung gehört es auch, das zu dokumentieren – und dafür zu sorgen, dass die Regelungen tatsächlich im Betrieb umgesetzt werden. Wesentlicher Baustein: Die Mitarbeitenden müssen wissen, was zu tun ist. Deshalb ist der sichere Umgang mit Li-Ionen-Akkus – vom Laden und Lagern bis zum Verhalten im Brandfall – ein Thema für die regelmäßig erforderlichen Unterweisungen der Beschäftigten.

- Bestandsaufnahme durchführen (auch von mitgebrachten Geräten)

- Lagerbedingungen prüfen

- Ladebedingungen prüfen

- Transportbedingungen prüfen

- Umgang mit defekten Akkus festlegen

- Ablauf im Brandfall festlegen

- Abläufe und Maßnahmen in der Gefährdungsbeurteilung dokumentieren - Beschäftigte unterweisen

Von: Torsten Groß

Führung zwischen Gefühl und Verantwortung: Wenn es kein Richtig gibt BGW magazin 3/2025

Wer Verantwortung trägt, kennt die Situation: Mal wieder muss eine Entscheidung getroffen werden, bei der es sich nicht allen recht machen lässt. Zwischen fachlichen Anforderungen, wirtschaftlichem Druck, Fachkräftemangel, Teamführung und den eigenen Ansprüchen entsteht ein innerer Spagat – das Führungsdilemma.

Eine Mitarbeiterin braucht dringend Unterstützung, gleichzeitig stehen wichtige Termine an. Ein Patient wartet schon länger auf die Behandlung, doch heute sind mehrere Beschäftigte ausgefallen. Ein Konflikt im Team eskaliert, während eine neue gesetzliche Vorgabe schnell umgesetzt werden muss ... Viele Führungskräfte erleben diesen Alltag als zermürbend. Sie strengen sich immer mehr an, um solche Situationen aufzulösen. Zugleich fühlen sie sich ausgeliefert – und fragen sich: Mache ich das richtig?

Das Dilemma erkennen

Die Wahrheit ist: Oft gibt es kein klares Richtig oder Falsch. Beide Aufgaben oder Anliegen sind gleich wichtig, lassen sich aber nicht gleichzeitig umsetzen. Trotzdem ist eine Entscheidung zu treffen. Wenn Führungskräfte merken, dass ihre Gedanken kreisen und die Widersprüche scheinbar keinen Ausweg zulassen, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Dilemmasituation.

Der erste Schritt zur Entlastung ist, das Dilemma überhaupt zu erkennen. Es ist kein persönliches Versagen, wenn man sich überfordert fühlt – sondern es handelt sich um eine strukturelle Herausforderung. Wer das anerkennt, kann sich selbst mit mehr Verständnis begegnen und reflektiert handeln. Gefragt ist eine bewusste Entscheidung – in Kenntnis der Widersprüche und des "Preises": Ich entscheide mich für diese Handlungsalternative, weil mir die Unterstützung der Mitarbeiterin an dieser Stelle wichtiger ist als der Termin. Auch, wenn ich dann den Ärger durch die Terminverschiebung auf mich nehmen muss.

Die Fähigkeit, mit (...) Zwickmühlen umzugehen, nennt man Dilemmakompetenz. (...) Diese Kompetenz reduziert in Dilemmasituationen die psychische Belastung.

Kajsa Johansson ist Diplom-Pädagogin und systemische Therapeutin. Sie leitet seit über zehn Jahren den Arbeitskreis "Führung und Gesundheit" bei der BGW. Sie sagt: Im Dilemma geht es darum, trotz der Unlösbarkeit handlungsfähig zu bleiben. Dabei hilft es oft, auf die eigenen Gefühle und Werte zu vertrauen. Spielen Sie gedanklich die Alternativen durch: Welche Auswirkungen hat das jeweils? Dann können Sie beginnen, für einen dieser Fälle Verantwortung zu übernehmen: Was ist mir als Führungskraft gerade wichtiger? Welchen Preis nehme ich lieber in Kauf und warum?

Die Preisfrage für Führungskräfte: Für welche Entscheidung kann ich am ehesten Verantwortung übernehmen? Lösung reflektieren!

Statt:

- Emotionsausbruch

- Rückzug in Zynismus

- das Unmögliche versuchen

- Entscheidung vermeiden

Besser:

- explizit entscheiden

- Emotionen nutzen

- Unlösbarkeit kommunizieren

- solidarisieren – Team ins Boot holen

Die Fähigkeit, mit derartigen Zwickmühlen umzugehen, nennt man Dilemmakompetenz. Sie bedeutet vor allem, Entscheidungen bewusst zu treffen, ohne eine "gerechte" oder "gute" Lösungsoption zu haben. Die Folgen meines Handelns kalkuliere ich ein und kann sie vor mir und anderen klar vertreten. Diese Kompetenz reduziert in Dilemmasituationen die psychische Belastung. Sie hilft Führungskräften beispielsweise auch, besser mit Gegenwind umzugehen.

Wichtig ist zudem, die Situation anderen Beteiligten gegenüber transparent zu machen. Kajsa Johansson empfiehlt: Eignen Sie sich Kommunikationsstrategien an, damit Sie Ihre Entscheidung klar vertreten können.

Tipps zum Umgang mit dem "Führungsdilemma"

Sich Unterstützung holen

Selbst wenn es sich gelegentlich so anfühlt: Führungskräfte sind nicht auf sich allein gestellt. Holen Sie sich Unterstützung. Tauschen Sie sich beispielsweise mit anderen Führungskräften oder vertrauten Kolleginnen und Kollegen aus

, rät Johansson. Supervision, kollegiale Beratung, Coaching – all das hilft ebenfalls, in scheinbar unlösbaren Situationen Klarheit zu finden.

Auch das Unternehmen ist gefragt: Eine offene Fehlerkultur, realistische Ziele und Rückhalt von oben schaffen Räume für "gesundes Führen". Ein Kernelement dabei: dass Führungskräfte nicht dauerhaft in der Zwickmühle stecken und sich selbst aufreiben. Wie sie zwar nicht zu "der richtigen", aber zu einer stimmigen Entscheidung kommen, vermitteln beispielsweise Führungskräftetrainings – auch die BGW bietet hierzu ein halbtägiges Online-Seminar an. Fest steht jedenfalls: Gar keine Entscheidung zu treffen, ist in der Regel keine Lösung.

Hintergründe und Tipps zum Führungsdilemma bietet eine Folge des BGW-Podcasts – unter anderem mit Kajsa Johansson.

Von: Anja Hanssen

Fünf Fakten zur Unterweisung BGW magazin 3/2025

Die Unterweisung von Beschäftigten ist eine gesetzliche Pflicht. Was Unternehmerinnen und Unternehmer über ihre Verantwortung und den Nutzen von Unterweisungen wissen sollten.

1. Worum geht es?

In der Unterweisung erfahren Mitarbeitende, wie sie sich am Arbeitsplatz sicher und gesund verhalten. Das umfasst vielfältige Themen: von Brandschutz und Erster Hilfe über ergonomisches Arbeiten bis hin zum Hautschutz oder zum Umgang mit gefährlichen Stoffen. Auch ehrenamtlich Helfende sind zu unterweisen.

2. Was bringt es?

Bei Unterweisungen geht es um mehr als eine gesetzliche Pflicht: Sie helfen, Arbeitsabläufe und Arbeitsergebnisse zu verbessern. Mitarbeitende können Gefährdungen besser einschätzen und Risiken vermeiden. Die Belastung bei der Arbeit wird reduziert, dadurch steigt die Zufriedenheit. Die Wahrscheinlichkeit für Unfälle und Erkrankungen sinkt und somit gehen auch die Ausfallzeiten zurück.

3. Wer ist verantwortlich?

Die Unternehmerin beziehungsweise der Unternehmer trägt die Verantwortung für alle betrieblichen Prozesse und damit auch für Unterweisungen. Die Fürsorgepflicht schließt ein,

- dass Beschäftigte über potenzielle Gefahren im Arbeitsalltag aufgeklärt und

- dass sie vor Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefährdungen geschützt werden.

Hierfür leisten Unterweisungen einen wichtigen Beitrag. Unternehmerinnen und Unternehmer können die Verantwortung für Unterweisungen auch an Führungskräfte übertragen (Pflichtenübertragung).

4. Wer unterweist?

Die Unternehmensleitung kann die Unterweisung selbst durchführen oder diese Aufgabe an fachkundige Personen delegieren:

- Führungskraft

- Fachkraft für Arbeitssicherheit

- Betriebsärztin/Betriebsarzt

- Expertinnen und Experten für das Unterweisungsthema

Auch das Fachwissen der Beschäftigten kann und sollte in Unterweisungen einfließen.

5. Was hat das alles mit der Gefährdungsbeurteilung zu tun?

In der Gefährdungsbeurteilung werden Gefährdungen, die im Betrieb vorkommen können, ermittelt und dazu passende Schutzmaßnahmen festgelegt. Aus den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung können Themen für Unterweisungen generiert und im Anschluss mit den Mitarbeitenden besprochen werden.

BGW magazin - Ausgabe 3/2025 Titelthema: Führungsaufgabe Arbeitsschutz

Artikelnummer: BGW 65-90-253

Das Titelthema beleuchtet die Rolle von Führungskräften, die mit der Steuerung des betrieblichen Arbeitsschutzes einen bedeutenden Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.

Weitere Themen der Ausgabe:

- Psyche: Führungsdilemma: Wenn es kein Richtig gibt

- Brandschutz: Gefahr durch Li-Ionen-Akkus

- Berufskrankheit: Alarmsignal Schulterschmerz

Alle Texte der Ausgabe finden Sie im barrierefreien PDF oder im E-Journal zum Online-Durchblättern.

Inhaltsverzeichnis

Aktuell notiert

- Gemeinsam aktiv gegen Gewalt, Aggression und Belästigung

- Medizinprodukte: Neue Betreiberverordnung nimmt Software in den Blick

Titelthema

Gesund im Betrieb

- Führen zwischen Gefühl und Verantwortung: Wenn es kein Richtig gibt

- Gefahr im Akkuformat. Tipps zum Brandschutz beim Umgang mit Li-Ionen-Akkus

- Fünf Fakten zur Unterweisung

- Bed Mover: Entlastung für die Pflegekräfte?

- BGW Datenbank Desinfektionsmittel

- Alarmsignal Schulterschmerz: Infos zur Berufskrankheit "Läsion der Rotatorenmanschette" und wie sie sich vermeiden lässt

Ihre BGW

- Digitaler Wandel in der Behindertenhilfe – Thementag

- Bald geht es los: BGW-Gesundheitspreis Altenpflege

- Fotowettbewerb: Mensch – Arbeit – Alter

Service

- Gut informiert

Dies & Das

- Arbeitswelt im Wandel

Medizinprodukte: Neue Betreiberverordnung nimmt Software in den Blick BGW magazin 3/2025

Seit Februar 2025 ist eine neue Fassung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) in Kraft. Sie bringt Erleichterungen für Betriebe mit sich. Darüber hinaus geht sie erstmals detailliert auch auf Software und IT-Sicherheit ein.

Die Verordnung regelt Pflichten beim Betrieb und bei der Anwendung von Medizinprodukten. Sie betrifft damit viele Einrichtungen im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege – von Kliniken und Pflege über ärztliche Praxen bis hin zu Wohnheimen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Mit der Neufassung werden bisherige Grauzonen und juristische Unklarheiten beseitigt. Die MPBetreibV führt unter anderem neue Begriffe ein: So gibt es neben dem "Betreiber" nun den "Benutzer" (zuvor: "Anwender") und den "Versorgenden" (komplett neu). Letzteres bezieht sich beispielsweise auf Kranken- oder Pflegekassen, die Produkte bereitstellen.

Die neuen Regelungen bringen auch sofort umsetzbare Erleichterungen für die Betriebe mit sich. Davon profitieren insbesondere ambulante Pflegedienste. Beispielsweise werden die Anforderungen an das Bestandsverzeichnis deutlich reduziert und vereinfacht. Außerdem sind nun die Zuständigkeiten für patienteneigene Medizinprodukte geklärt.

Weitere Änderungen tragen der fortschreitenden Digitalisierung und dem Einzug von KI Rechnung. Die MPBetreibV fordert ab sofort mit Blick auf Medizinprodukte-Software eine "IT-Sicherheitsüberprüfung" sowie die "Installation sicherheitsrelevanter Softwareaktualisierungen". Die Pflicht zur Einweisung in Software wurde ebenfalls erweitert und umfasst auch Aktualisierungen.

Gut zu wissen: Da Paragrafen ergänzt wurden, hat sich in der Verordnung die Nummerierung verschoben.

Von: Michael Kowatzky

Alarmsignal Schulterschmerz BGW magazin 3/2025

Manche Tätigkeiten können auf Dauer die Schulter schädigen. Die Berufskrankheitenliste trägt dem seit April 2025 mit einer neu aufgenommenen Berufskrankheit Rechnung: der Läsion der Rotatorenmanschette durch langjährige und intensive Belastung. Doch Schmerzen und chronische Erkrankungen müssen nicht sein. Wie sich gegensteuern lässt.

Arbeiten über Schulterhöhe bei der tiermedizinischen Untersuchung am Großtier

Im Friseurhandwerk gehört es zum Alltag, mit erhobenen Armen zu arbeiten – sei es beim Schneiden, Föhnen oder Stylen der Haare. Auch in zahnärztlichen Praxen oder bei der Behandlung von Großtieren in der Tiermedizin wird häufig auf oder über Schulterhöhe hantiert. Solche Tätigkeiten können jedoch eine erhebliche körperliche Belastung für Muskeln und Sehnen im Schulter- und Nackenbereich mit sich bringen.

Es kommt auf die Dauer und Häufigkeit der Belastung an

Physiotherapeut Thomas Krehl kennt die Warnsignale: Verspannungen, Ziehen in Schulter und Nacken, Schmerzen. Im BGW studio 78, einem Schulungszentrum für das Friseurhandwerk, rät der Referent für Gesundheitspädagogik Seminarteilnehmenden deshalb, auf Abwechslung bei der Arbeit, Pausen und Ausgleichsübungen zu achten. Bewegungseingeschränkte Haltungen oder ergonomisch ungünstige Bewegungen sind zunächst noch kein größeres Problem. Jeden Tag stundenlang mit über Schulterniveau erhobenen Händen arbeiten, Haare föhnen oder glätten, kann aber durchaus ein gesundheitliches Risiko darstellen.

Im Friseursalon ist der Spiegel eine tolle Hilfe, um die eigene Haltung zu überprüfen. Ansonsten einfach mal an eine Wand stellen, um die Aufrichtung zu üben!

Die Belastung summiert sich auf. Im schlimmsten Fall kann das weitreichende Folgen haben. Seit Kurzem findet sich in der Berufskrankheitenliste – dem Verzeichnis der in Deutschland anerkannten Berufskrankheiten (BK) – als neue BK 2117 die "Läsion der Rotatorenmanschette der Schulter". Diese Diagnose bezieht sich auf Schäden an den Muskeln und Sehnen rund um das Schultergelenk, die durch langjährige, intensive Belastung entstehen können. Die Abnutzungserscheinungen äußern sich in Sehneneinrissen oder komplettem Sehnenriss. Betroffene klagen über ziehende, stechende Schmerzen, vor allem auch nachts, beim Liegen auf der betroffenen Schulter. Die Schmerzen können in den Nacken und Oberarm ausstrahlen. Die Beweglichkeit ist eingeschränkt.

- Arbeiten mit den Händen auf Schulterniveau oder darüber

- häufig wiederholte Bewegungsabläufe des Oberarms im Schultergelenk

- Arbeiten, die eine Kraftanwendung im Schulterbereich erfordern, insbesondere das Heben von Lasten

- Hand-Arm-Schwingungen

Tätigkeiten prüfen

In Tätigkeitsfeldern wie Friseurhandwerk, Zahn- und Tiermedizin wirkt sich in erster Linie die "Überschulterarbeit" aus. Dagegen haben beispielsweise Beschäftigte in der Kranken- und Altenpflege viel mit dem Bewegen von Menschen zu tun – Stichwort: Handhaben von Lasten. Hier gilt es, insbesondere Transfers ergonomisch zu gestalten und die Kraftanwendung durch schweres Heben zu reduzieren.

Bei zahnmedizinische Behandlungen kann es zu Zwangshaltungen kommen, die die Schulter belasten.

Hier wie dort sind sowohl Betriebe als auch Mitarbeitende gefordert, ihren Beitrag zu leisten, damit es nicht zur Erkrankung kommt. So lässt sich zwar kaum vermeiden, dass im Friseursalon die Haare der Kundschaft mit erhobenen Händen schön gemacht werden. Oder dass zahnärztliche Behandlungen in ungünstigen Haltungen auch mal länger dauern. Aber wie oft, in welcher Reihenfolge und wie die Tätigkeiten ausgeführt werden, ist eben doch beeinflussbar. Genauso wie zum Beispiel der Hilfsmitteleinsatz in der Pflege Belastungen vermindern kann.

Am Anfang steht die entscheidende Frage: Wo liegen eigentlich gesundheitliche Risiken vor? Antwort gibt die Gefährdungsbeurteilung. Mit ihr ermitteln die Verantwortlichen im Betrieb, wie wahrscheinlich Gefährdungen bei den jeweiligen Tätigkeiten sind und welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Das fängt bei technischen Maßnahmen an, wie dem Einsatz von Hilfsmitteln und der ergonomischen Ausstattung am Arbeitsplatz.

Arbeitsplatz anpassen, Ausgleich schaffen

In der Kranken- und Altenpflege kann es beispielsweise hilfreich sein, im Team die richtige Haltung beim Transfer sowie die Nutzung von Hilfsmitteln zu trainieren. Gesundheitspädagoge Krehl hat das Beispiel Friseursalon vor Augen: Dinge, die man häufig braucht, sollten nicht oben im Regal gelagert werden. Shampoo, Handtücher und Ähnliches sind besser griffbereit auf Tischhöhe platziert. Und den Bedienstuhl jedes Mal auf die passende Höhe einstellen!

Krehl empfiehlt auch, Pausenzeiten richtig zu nutzen: Der Körper benötigt Ausgleich zur bewegungseingeschränkten Haltung während der Arbeit. Wer stattdessen länger aufs Handy schaut, sorgt für zusätzliche Belastung. Viele ziehen die Schultern eher hoch, neigen sich vor, strecken das Kinn nach vorn. Besser ist es, rauszugehen, aktiv zu werden, sich aufzurichten und vor allem die Schulter-Nacken-Muskulatur zu dehnen.

Das gilt auch für die Freizeit: Laufen ist toll, aber wer beruflich Belastungen des Schulterapparats ausgesetzt ist, sollte mit moderatem Training gezielt etwas für den Oberkörper tun.

Tipps für Beschäftigte

Wie oft kommen "Überschulterarbeit" oder Tätigkeiten mit Kraftanwendung im Schulterbereich vor? Lässt sich mehr Abwechslung einbauen?

Bewusst aufrichten, Schultern entspannen, zwischendurch die Schulterblätter nach hinten unten ziehen.

Was fällt anderen auf? Wie machen sie es? Gegenseitig korrigieren und inspirieren.

Von: Anja Hanssen

BGW startet Fotowettbewerb "Mensch – Arbeit – Alter"

Pressemitteilung

01.08.2025

Am 1. August 2025 startet die Bewerbungsphase für den Fotowettbewerb „Mensch – Arbeit – Alter“ der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Gesucht werden Fotoarbeiten zur Arbeit in der Altenpflege. Zu gewinnen sind Preisgelder von insgesamt 29.000 Euro.

Thema: Arbeiten in der Altenpflege

Seit 2017 macht die BGW mit ihren Fotowettbewerben auf gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam. Nach Wettbewerben zu Inklusion und pädagogischer Arbeit steht nun zum zweiten Mal die Altenpflege im Fokus. Mit der aktuellen Wettbewerbsausschreibung setzt sich die BGW für gesundes Arbeiten in der Pflege und Wertschätzung der Beschäftigten ein.

Immer mehr Menschen benötigen im Alter Unterstützung. Diejenigen, die sich beruflich um sie kümmern, leisten einen unverzichtbaren gesellschaftlichen Beitrag – unter oft herausfordernden Bedingungen. Ihr Arbeitsalltag ist anspruchsvoll, vielseitig und berührend. Fotoschaffende sind eingeladen, in Bildern zu zeigen, was Altenpflege ausmacht. Gesucht werden Fotos, die die Bedeutung guter Arbeitsbedingungen im Pflegeberuf unterstreichen, die Attraktivität des Berufs sichtbar machen – oder auch auf Missstände hinweisen.

Teilnahmeschluss am 1. Februar 2026

Fotografinnen und Fotografen ab 18 Jahren können ihre Fotos bis zum 1. Februar 2026 online einreichen – pro Person wahlweise ein Einzelfoto oder eine bis zu fünf Motive umfassende Fotostrecke. Ausgelobt sind Preisgelder von insgesamt 29.000 Euro. Die Preisverleihung erfolgt im Herbst 2026 auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin. Die Gewinnermotive werden der Öffentlichkeit zudem in einem Katalog, einer bundesweiten Wanderausstellung und auf der Website der BGW vorgestellt.

Weitere Informationen zum Wettbewerb und den Teilnahmebedingungen gibt es auf www.bgw-online.de/fotowettbewerb-2026.

(ca. 1.830 Zeichen)

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Sie ist für rund 9,5 Millionen Versicherte in über 663.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinische Behandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihre Versicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)

Sebastian Grimm und Mareike Berger, Kommunikation

Pappelallee 33/35/37, 22089 Hamburg

Telefon +49 40 20207-2714, Telefax +49 40 20207-2796

E-Mail: presse@bgw-online.de

Über die Arbeit-Geberin BGW

Wir bieten dir viele Vorteile.

Zum Beispiel:

- Du kannst Arbeit und Frei-Zeit gut zusammen machen.

- Du kannst Arbeit und Familie gut zusammen machen.

- Du kannst deine Arbeit selbst gestalten.

- Du hast einen sicheren Arbeits-Platz.

- Du kannst neue Sachen lernen.

- Du kannst eine spannende Karriere machen.

Gute Gründe für die BGW

Sicherheit und Stabilität:

Die BGW ist ein sicherer Arbeit-Geber.

Und die BGW bezahlt nach Tarif-Vertrag.

Du arbeitest bei der BGW im öffentlichen Dienst.

Das hat viele Vorteile für dich.

Du kannst gut planen.

Sinnstiftende Aufgaben-Stellung:

Die BGW kümmert sich um Menschen.

Und die BGW kümmert sich um die Gesundheit von Menschen.

Wir machen die Arbeit in Firmen sicherer.

Das ist ein wichtiger Job für dich.

Und das ist ein wichtiger Job für die Gesellschaft.

Die BGW hat die Charta der Vielfalt unterschrieben.

Das heißt:

Die BGW will ein gutes Arbeits-Umfeld für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Alle sollen gleich behandelt werden.

Und alle sollen die gleichen Chancen haben.

Das ist wichtig für die Arbeit von der BGW.

Die BGW hilft den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei der Karriere.

Und die BGW hilft den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei der Persönlichkeit.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können sich weiterentwickeln.

Und sie können in der Firma aufsteigen.

Dafür gibt es viele verschiedene Angebote.

Zum Beispiel:

verschiedene Aufgaben

Weiter-Bildungen

Talent-Förderung

Aufstiegs-Qualifizierung

Coaching.

Außerdem gibt es Bildungs-Urlaub.

Inklusion:

Die BGW will Inklusion.

Das heißt:

Alle Menschen sollen mitmachen können.

Und alle Menschen sollen verschieden sein können.

Das ist gut für die Arbeit.

Die Arbeit soll für alle Menschen gut sein.

Und die Arbeit soll für alle Menschen gut gehen.

Dafür muss man Sachen ändern.

Zum Beispiel:

Wie man arbeitet

Wie man mit anderen redet

Wie man Sachen baut

Wie man Technik benutzt

Wie man mit Medien arbeitet.

Flexibles Arbeiten:

Die BGW ist ein Arbeit-Geber.

Bei der BGW kann man flexibel arbeiten.

Das heißt:

Man kann die Arbeit gut mit dem Privatleben verbinden.

Es gibt Gleitzeit.

Das heißt:

Man kann selbst entscheiden:

Wann fängt man mit der Arbeit an?

Und wann hört man mit der Arbeit auf?

Man kann auch in Teil-Zeit arbeiten.

Das heißt:

Man arbeitet weniger Stunden in der Woche.

Man kann auch ein Sabbatical machen.

Das heißt:

Man macht eine Pause von der Arbeit.

Gesundheits-Förderung:

Die BGW will gesundes Arbeiten.

Das gilt auch für die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Deshalb gibt es verschiedene Angebote.

Zum Beispiel:

Fitness-Kurse

Gesundheits-Tage

Massagen

Zeit für Gesundheits-Förderung

Vorsorge-Untersuchungen.

Die BGW ist familienfreundlich.

Die BGW ist Teil von einem Netz-Werk.

Das Netz-Werk heißt: Erfolgs-Faktor Familie.

Das heißt:

Du kannst deine Arbeits-Zeit flexibel machen.

Du kannst auch von zu Hause arbeiten.

Vielleicht brauchst du Hilfe bei der Betreuung von deiner Familie.

Dann helfen wir dir auch mit Geld.

Wer hat den Text in Leichter Sprache gemacht?

Ein Computer-Programm hat den Text in Leichte Sprache übersetzt.

Die BGW hat den Text geprüft.

Der Text ist nicht durch Menschen mit Beeinträchtigungen geprüft worden.

Die Bilder sind von:

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.", Illustration Stefan Albers

Führungsaufgabe Arbeitsschutz BGW magazin 3/2025

Planungssicherheit ist für Unternehmen ein hohes Gut. Was Unternehmensleitungen und Führungskräfte oft nicht vor Augen haben: Mit ihrer Rolle im betrieblichen Arbeitsschutz verfügen sie über einen wichtigen Steuerungshebel.

Lesen Sie in diesem Artikel:

Dr. Nicole Stab ist stellvertretende Leiterin der BGW-Bezirksstelle Dresden. Im Interview erklärt sie, welche Pflichten Unternehmerinnen und Unternehmer erfüllen müssen – und was das für den Betrieb bringt. Sie ist überzeugt, dass Arbeitsschutz zum Selbstläufer werden kann. Was sie spannend findet: Arbeitsschutz ist nicht nur in eigens dafür vorgesehenen Gesetzen verankert. Auch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) legt in Paragraf 618 fest, dass Arbeitgebende zum Schutz von Leben und Gesundheit der Beschäftigten verpflichtet sind. Das macht deutlich, wie wichtig diese Fürsorgepflicht ist.

Pflichten im Arbeitsschutz

Welche Pflichten im Arbeitsschutz haben Führungskräfte?

Dr. Nicole Stab: Merken Sie sich A – O – K: A steht für Auswahlpflicht. Das heißt beispielsweise: Ist dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin geeignet und qualifiziert für diese Tätigkeit? Sind Arbeitsmittel sicher und passend? O steht für Organisationspflicht. Zum Beispiel: Wurden die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten getroffen? Dreh- und Angelpunkt dafür sind die Gefährdungsbeurteilung und die Unterweisung der Beschäftigten. K steht für Kontrollpflicht: Werden die Maßnahmen umgesetzt? Sind sie wirksam? Sind Arbeitsmittel funktionstüchtig und ausreichend vorhanden?

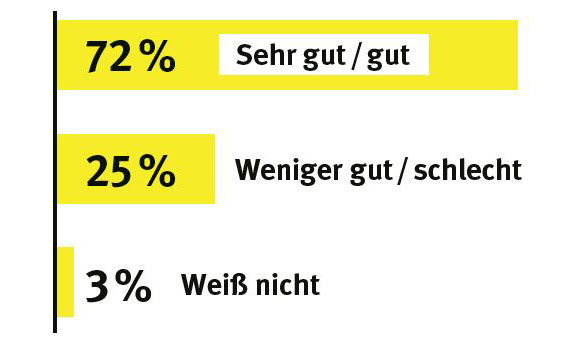

Umfrage (2/2)

Was bringt das dem Unternehmen?

Stab: Pflicht und Nutzen aus einer Hand beschreibt die DGUV Vorschrift 1. Es geht darum, Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufskrankheiten zu vermeiden – ebenso wie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren. Wer seiner Pflicht nachkommt, schafft gute, gesunde Arbeitsbedingungen. Das hat eine hohe Planungssicherheit zur Folge und einen wirtschaftlichen Nutzen. Mitarbeitende fallen seltener aus. Ein gutes Betriebsklima entsteht, wenn die Belegschaft die Wertschätzung ihrer Sicherheit und Gesundheit erkennt. Das spricht sich oft herum, verbessert das Image des Unternehmens und zieht potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Wer sich um den Arbeitsschutz kümmert, kann also das Betriebsklima positiv beeinflussen?

Stab: Aber ja! Den Arbeitsschutz systematisch anzugehen, schafft Sicherheit und Transparenz auf vielen Ebenen. Beschäftigte und Führungskräfte spüren das. Sie sind motivierter und zufriedener mit ihrer Arbeit.

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind Führungsaufgaben

- Gefährdungsbeurteilung erstellen und nutzen

- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb organisieren

- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) bereitstellen

- Team beteiligen

- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz verantwortlich gestalten

- Passendes Team zusammenstellen

- Beschäftigte unterweisen

- Für sichere Geräte und Anlagen sorgen

Wo fängt die Unternehmensleitung an?

Stab: Zuerst geht es um die Arbeitsschutzorganisation: Wie will ich meinen Betrieb aufstellen? In kleinen Betrieben ist das auch eine Frage der eigenen Motivation und der Ressourcen. Was mache ich alleine? Ansonsten suche ich mir von Anfang an Fachleute, die mich umfassend beraten. Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bringen das Know-how mit, wie man vorgehen muss. Oft denken Unternehmerinnen und Unternehmer: "Das kann ich selbst". Sie besuchen eine Schulung, aber machen dann nichts weiter. Damit sind sie weder rechtssicher aufgestellt, noch bringt es etwas für den Betrieb und die Beschäftigten. Bei fehlenden Ressourcen ist es besser, sich gleich an Fachleute zu wenden.

Die Rolle der Gefährdungsbeurteilung

Ist die Gefährdungsbeurteilung der nächste Schritt?

Stab: Richtig, sie ist das zentrale Instrument im Arbeitsschutz. Hier muss man Zeit investieren, aber es lohnt sich. Und es ist erfahrungsgemäß hilfreich, Unterstützung zu haben.

Wie lange dauert es, Gefährdungen zu betrachten und Maßnahmen zu entwickeln?

Stab: Wenn Arbeitsschutz gelebt wird, ist dieser Prozess nie beendet. Der Weg ist das Ziel! Aufgaben, Arbeitsprozesse, Arbeitsmittel und damit einhergehende Gefährdungen ändern sich laufend. Hinzu kommen personelle Wechsel. Es ist gewinnbringender, den Arbeitsschutz kontinuierlich im Blick zu haben und dafür fortlaufende Formate zu nutzen. Ein gutes Beispiel ist der Arbeitsschutzausschuss. In großen Unternehmen muss er einmal im Quartal tagen. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Alle wichtigen Akteurinnen und Akteure sprechen dort regelmäßig über Arbeitsschutzthemen. Auch kleinen Unternehmen rate ich, etwas Ähnliches in abgespecktem Format zu etablieren. Das kann ein fester Tagesordnungspunkt in der Dienstbesprechung sein. Es muss nichts extra aufgesattelt werden.

Ihr Tipp für einen kleinen Friseursalon wäre beispielsweise: Starten Sie dienstags mit einer kleinen Austauschrunde und sprechen Sie dabei auch die Gesundheit bei der Arbeit an?

Stab: Ja, so etwas könnte eine gute Lösung sein. Unternehmensleitungen und Führungskräfte fragen sich oft, wie sie die vielen Themen aus der Gefährdungsbeurteilung aufgreifen sollen. Schon wieder ein halber Tag für eine Unterweisung? Einzelne Unterweisungsthemen können auch so einfließen. Dann sind es vielleicht fünf bis zehn Minuten oder mal eine halbe Stunde. Es verteilt sich besser – und die Mitarbeitenden stöhnen nicht, weil sie einen halben Tag einen Vortrag zum Arbeitsschutz hören müssen. Kommen Sie mit den Leuten ins Gespräch, gestalten Sie die Unterweisungen abwechslungsreich und lebendig! Dann werden Arbeitsschutzthemen nicht als störend empfunden, sondern als nützlich.

Gilt das auch für die Gefährdungsbeurteilung?

Stab: Es macht immer Sinn, die Mitarbeitenden zu beteiligen und Themen nach und nach anzugehen. Nehmen wir das große Thema psychische Belastung. Da rollen viele mit den Augen. Dabei tangiert es zum Beispiel die Arbeitsabläufe und dort gibt es ständig Veränderungen. Bleibt man mit den Mitarbeitenden im Gespräch, bringt das viel. Dann braucht es womöglich nicht alle paar Jahre eine große Befragung. Mitarbeitende wissen: Erfahrungen dürfen jederzeit eingebracht werden. Das schafft eine andere Kultur.

Weitere Tipps für Führungskräfte

Wie unterstützen Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Betriebsärztinnen und -ärzte?

Stab: Sie kennen die Pflichten und wissen, was zu tun ist. Welche Gefährdungen sollten in die Gefährdungsbeurteilung einfließen? Welche Maßnahmen kommen infrage? Welche Anlässe gibt es für die arbeitsmedizinische Vorsorge? Sie führen durch den Prozess. Bei Begehungen im Betrieb sollten sie dabei sein und auf Gefährdungen aufmerksam machen.

Welche Rolle haben nachgeordnete Führungskräfte?

Stab: Jede Führungskraft ist in ihrem Weisungsbereich in der Pflicht, im Arbeitsschutz mitzuwirken. Allerdings ist das "Wie" gesetzlich nicht weiter ausgeführt. Regeln Sie die Pflichtenübertragung in jedem Fall schriftlich, zum Beispiel in einem eigenen Dokument – ein Muster findet sich in der DGUV Regel "Grundsätze der Prävention". Es geht aber auch über die Stellenbeschreibung oder den Arbeitsvertrag.

Wichtig ist, dass die nachgeordnete Führungskraft weiß, was ihre konkreten Aufgaben sind. Soll sie bei der Gefährdungsbeurteilung für ihren Bereich mitwirken? Ist sie für die Unterweisung ihrer Mitarbeitenden zuständig? Führungskräfte müssen auch dafür qualifiziert werden, ihre Pflichten wahrzunehmen. Unsere BGW-Seminare können dabei helfen. Insbesondere sollten die Führungskräfte den Nutzen von Arbeitsschutz erkennen – und mitwirken wollen.

Kommen wir zum Zeitaufwand zurück. Womit müssen Führungskräfte und Leitungen rechnen?

Stab: Das hängt von der Betriebsgröße und -struktur ab und kann variieren. Führungskräfte in einem Klein- oder Kleinstbetrieb sollten – grob geschätzt – mit etwa einem halben Tag pro Monat rechnen. Für mittlere und größere Unternehmen ist es mehr – leider lässt es sich nicht pauschal sagen. Für die Leitung ist ebenfalls mehr erforderlich.

Es sollte auch ein Budget für Arbeitsschutz geben...

Stab: Das liegt mir am Herzen: Berücksichtigen Sie das Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit unter anderem bei Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern! Lassen Sie beispielsweise Deeskalationstrainings für Mitarbeitende nicht über das Fortbildungsbudget laufen. Arbeitsschutz gehört in jedem Unternehmen als eigener Posten in die Finanzplanung. Viele Maßnahmen für Mitarbeitende zahlen sich nicht zuletzt in der Qualität der Leistung für die Kundschaft oder Klientel aus.

Nutzen von Arbeitsschutz

Was sind Ihre Erfahrungen in den Unternehmen?

Stab: Es gibt viele gut aufgestellte Betriebe, die den Arbeitsschutz ernst nehmen – wir sprechen gern von "starken Unternehmen". Die haben definitiv ihre nachgeordneten Führungskräfte im Boot. Es gibt regelmäßigen Austausch und verschiedene Fachthemen werden betrachtet. Kürzlich sprach mich ein großer Träger an, der schon vieles sehr gut umsetzt. Wir haben dann ein Inhouse-Seminar zur sexualisierten Gewalt organisiert. Jetzt integriert er das Thema in sein Gewaltschutzkonzept. Das finde ich wirklich toll. Auch in kleinen Unternehmen können tolle Arbeitsschutzstrukturen etabliert sein. Dass die Mitarbeitenden einbezogen werden, zeigt sich, wenn man mit den Leuten über sicheres und gesundes Arbeiten spricht. Sie wissen sofort, worum es geht, und haben Maßnahmen im Kopf. Ich höre dann beispielsweise: "Das mache ich zum Schutz vor Gefahrstoffen!" In Betrieben, die nicht so gut aufgestellt sind, ist das oft überhaupt nicht klar.

Wie ist das mit dem Besuch von der BGW?

Stab: Davor muss niemand Angst haben. Wir beraten viel und stellen gute Unterstützungsangebote vor – zum Beispiel die BGW-Strategietage zu Themen wie Rücken oder Psyche. Ebenso bieten wir Organisationsberatung an, unter anderem zum Thema Gewalt. Wichtig ist, dass die Verantwortlichen sichere und gesunde Strukturen schaffen möchten. Erst wenn wir feststellen, dass der Nutzen von Arbeitsschutz überhaupt nicht gesehen wird, kann das Folgen für den Betrieb haben.

Was empfehlen Sie Leitungen, die wissen wollen, wie Ihr Betrieb aufgestellt ist?

Stab: Der BGW Orga-Check gibt Orientierung. Das ist ein kostenloses und frei verfügbares Online-Instrument. Und natürlich helfen die Aufsichtspersonen der BGW gern weiter.

Haben Sie noch einen Tipp für Führungskräfte?

Stab: Eher eine Feststellung, die Mut macht: Arbeitsschutz kann Spaß machen! Das sehe ich an den guten Betrieben, in denen mit Freude die guten, etablierten Strukturen weiter verbessert werden. Dort erlebe ich auch bei Mitarbeitenden nicht mehr die Einstellung "Ach, schon wieder Arbeitsschutz". Im Gegenteil: Sie machen gern mit.

Von: Anja Hanssen

praevention

Unsere Arbeitsschutzexperten und -expertinnen sowie Aufsichtspersonen beraten Sie zu sicherer Betriebsausstattung.

inklusion-startseite

Deine Karriere bei uns

Organisation und Aufbau

Über uns

Gefahrstoffe Aufbauseminar (Online-Seminar) – spezielle Gefährdungen und Maßnahmen

Zielgruppe: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mittleren und großen Unternehmen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit koordinierende Aufgaben zum Schutz vor Gefahrstoffen ausüben, wie Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärztinnen und -ärzte und betriebliche Ansprechpersonen für den Themenbereich Gefahrstoffe.

Voraussetzung: Gefahrstoffe Lernerfolgskontrolle Level B (WPB) Seminarkürzel: W53Dieses Seminar bildet den Abschluss der BGW-Gefahrstoff-Seminarreihe, die auf dem DGUV Grundsatz 313-003 „Grundanforderungen an spezifische Fortbildungsmaßnahmen als Bestandteil zur Fachkunde zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ basiert.

Teilnahme-Voraussetzung ist der Besuch der Seminare W21 oder W22 sowie der Seminare W31 und W42 plus die bestandene Lernerfolgskontrolle Level B (WPB).

Sie können in diesem Seminar die Kompetenz erwerben, die Anforderungen der Gefahrstoff-Verordnung fachkundig für Ihren Betrieb zu beurteilen und umzusetzen – bei vollständig selbstständiger Informationsbeschaffung. Sie kennen die Rolle und die Aufgaben der betriebsärztlichen Betreuung im Zusammenhang mit Gefahrstoffen und fördern dadurch die Zusammenarbeit.

Die Inhalte des Seminars

Die Teilnehmenden erfahren, wie sie auf Basis der Gefährdungsbeurteilung und der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) beurteilen können, welche arbeitsmedizinische Vorsorge im Betrieb anzubieten ist. Darüber hinaus lernen sie, Rolle und Aufgaben der betriebsärztlichen Betreuung im Zusammenhang mit Gefahrstoffen kennen und wie sie arbeitsplatzbezogene Erkenntnisse (zum Beispiel Biomonitoring) aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen können.

Im Seminar werden auch die Bestimmungen der nachgehenden Vorsorge bei Tätigkeiten, die den Umgang mit Gefahrstoffen wie krebserzeugenden, reproduktionstoxischen oder keimzellmutagenen (CMR-) Stoffen erfordern, vorgestellt. Die Teilnehmenden lernen ebenfalls die besonderen Informations- und Dokumentationspflichten bei Tätigkeiten mit CMR-Stoffen kennen und wie sie die „TRGS 410 – Expositionsverzeichnis bei Gefährdung gegenüber krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B“ und die „Zentrale Expositionsdatenbank der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“ dafür nutzen können.

Außerdem werden sowohl allgemeine Verbote und Beschränkungen beim Umgang mit Gefahrstoffen thematisiert als auch Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für bestimmte Personengruppen, zum Beispiel Jugendliche, Schwangere und stillende Mütter.

Wir unterstützen Sie dabei:

- bei der Auswahl der arbeitsmedizinischen Vorsorge fachkundig zu beraten

- arbeitsplatzbezogene Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen (z.B. durch Biomonitoring)

- die besonderen Bestimmungen der nachgehenden Vorsorge bei Tätigkeiten mit gefährlichen Stoffen wie CMR-Stoffe anzuwenden

- zu wissen, welche Bestimmungen im Mutter- und Jugendarbeitsschutz für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gelten

Technische Voraussetzungen

Verwenden Sie bitte einen Laptop oder PC. Der Zugriff auf das Online-Seminar erfolgt über einen gängigen Internetbrowser, Sie müssen kein Programm installieren. Sie benötigen Webcam und Mikrofon, gerne können Sie ein Headset verwenden. Darüber hinaus brauchen Sie eine stabile Internetverbindung möglichst per LAN-Kabel.

Für eine ungestörte Zeit im Online-Seminar und einen guten Lernerfolg ist es notwendig, äußere Störungen im Vorfeld abzustellen (E-Mails, Anrufe oder sonstige Ablenkungen).

Tipp: Klären Sie frühzeitig Ihre Vertretung!

Empfehlung: Für einen reibungslosen Beginn des Online-Seminars empfehlen wir Ihnen sich 15 Minuten vor Beginn einzuwählen.

Ablauf und Seminarzeiten

Dauer: 4 Stunden (09.00 bis 13.00 Uhr)

Die Zugangsdaten für dieses Online-Seminar erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.

Falls bereits viele oder alle Termine ausgebucht sind, können Sie eine Anfrage zum Nachrücken an uns senden. Wir melden uns bei Ihnen, falls ein Platz frei wird. Klicken Sie dazu auf den Button "Anfrage für Warteliste" bei dem ausgebuchten Seminartermin, den Sie sich wünschen. Sie haben dort zusätzlich die Möglichkeit sich für weitere ausgebuchte Seminartermine vormerken zu lassen.

Terminwahl für den Block W53:

3. Fachworkshop „Arbeits- und Betriebsmedizin“

Termin:

Veranstaltungsort:

München

Mitarbeitende des Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege sind zahlreichen Belastungen im beruflichen Alltag ausgesetzt. Entdecken Sie die Angebote des Schulungs- und Beratungszentrums (schu.ber.z) und die Stärken der Sekundären Individualprävention der BGW.

Klimabedingte Veränderungen wirken sich auf die Arbeitsbedingungen aus und erfordern neue Strategien im Gesundheitsschutz. Welche Maßnahmen helfen, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Beschäftigtengesundheit zu dämpfen?

Quo vadis Mutterschutz – welche Auswirkungen ergeben sich für Betriebsmediziner aus den seit 2018 geltenden und zuletzt 2025 angepassten Neuregelungen des Mutterschutzgesetzes? Welche Möglichkeiten haben Sie, Einrichtungen bei der vorsorglichen und praxisnahen Gestaltung des Arbeitsumfeldes für schwangere und stillende Beschäftigte zu unterstützen?

Im Plenum und in Fachworkshops am Nachmittag möchten wir mit Ihnen in den Austausch zu diesen wichtigen Themen in der Arbeitsmedizin kommen.

Die Foren am Nachmittag finden parallel statt. Sie haben die Möglichkeit, sich für ein Forum anzumelden. Eine Zusammenfassung aller Foreninhalte erhalten Sie im Abschlussplenum.

Abstract: „Hilfe – die BGW kommt! Praxis-Check-Up für die BGW-Begehung“

- Vorstellung der Angebote rund um den Rücken anhand praxisorientierter Beispiele

- Demonstration und praktische Erprobung des Rückenstuhls als Bestandteil der Rückensprechstunde

- Aktuelle Änderungen zu den Förderrichtlinien für Therapieliegen

- Welche Maßnahmen helfen, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Beschäftigtengesundheit zu dämpfen?

- Wie schützen wir besonders vulnerable Gruppen?

- Welche Herausforderungen und Chancen bringen die Veränderungen mit sich?

- Wo sehen Sie weiteren Bedarf – für Ihre Arbeit konkret, als auch darüber hinaus?

- Auswirkungen der Neuregelungen des Mutterschutzgesetzes

- Rolle des Betriebsarztes: Wie kann die Einrichtung gezielt unterstützt werden?

- Schwangerschaftsrelevante Erreger im Gesundheitswesen und im Kindergarten

- Betriebliches versus ärztliches (individuelles) Beschäftigungsverbot

- Empfohlene Titerkontrollen – wann und bei wem sinnvoll?

Veranstaltungsort

BGW Bezirksverwaltung München

Helmholtzstraße 2, 80636 München

Bitte beachten Sie: Es sind vor Ort keine Parkmöglichkeiten vorhanden. Bitte nutzen Sie die Parkmöglichkeiten in der Umgebung oder den öffentlichen Nahverkehr.

Ansprechpersonen

Ärztliche Leitung

Organisation

Grundseminar: Sicherheitsbeauftragte Optimal vorbereitet mit unserem Präsenzseminar

Zielgruppe: Sicherheitsbeauftragte. Willkommen sind auch Sicherheitsbeauftragte, die ihr Wissen auffrischen möchten und deren Teilnahme länger als sechs Jahre zurückliegt. Dieses Seminar ist nicht für Führungskräfte geeignet. Hierzu zählen Mitglieder der Geschäftsführung, Unternehmerinnen und Unternehmer, Abteilungsleitungen, Pflegedienst-, Einrichtungs- oder Stationsleitungen. Führungskräfte haben eine leitende Funktion und Personalverantwortung (z. B. Einstellung, Beurteilung, Entlassung). Zudem nehmen Führungskräfte Arbeitsschutzpflichten wahr, etwa indem Sie eine Gefährdungsbeurteilung erstellen.

Seminarkürzel: SGKSie sind neu in der Funktion der bzw. des Sicherheitsbeauftragten? Sie wollen sich gut auf diese neue Rolle vorbereiten? Dann sind Sie in diesem Grundseminar genau richtig.

In Betrieben ab 20 Beschäftigten haben Sicherheitsbeauftragte eine wichtige Funktion im Betrieb: Sie unterstützen die Unternehmensleitung bei der Prävention von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und stehen den Kolleginnen und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Inhalte des Seminars

Thema dieses Seminars ist, welche Aufgaben Sicherheitsbeauftragte im Betrieb übernehmen und wie sie diese erfolgreich meistern. Sie erfahren die wichtigsten Grundlagen zu Rolle, Zuständigkeiten und Zusammenarbeit. Zusätzlich erhalten Sie Tipps, welche Angebote der BGW Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen. Das 3-Tage-Seminar ist ideal für Personen, die gern in Präsenz und im intensiven Austausch mit anderen lernen.

Wir unterstützen Sie dabei:

- Klarheit über Ihre Rolle und Ihre Aufgaben im Betrieb zu gewinnen

- betriebliches Unfallgeschehen besser zu verstehen und Lösungen für die Praxis zu finden

- betriebliche Sicherheitsprobleme erfolgreich zu meistern

Ablauf und Seminarzeiten

Seminarbeginn erster Tag: 14.00 Uhr

Seminarende letzter Tag: 13.00 Uhr

Seminare, die nur zwei statt drei Tage dauern, beginnen am ersten Tag um 8.30 Uhr und enden am letzten Tag um 17.30 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Stornierungsbedingungen.

Falls bereits viele oder alle Termine ausgebucht sind, können Sie eine Anfrage zum Nachrücken an uns senden. Wir melden uns bei Ihnen, falls ein Platz frei wird. Klicken Sie dazu auf den Button "Anfrage für Warteliste" bei dem ausgebuchten Seminartermin, den Sie sich wünschen. Sie haben dort zusätzlich die Möglichkeit sich für weitere ausgebuchte Seminartermine vormerken zu lassen.