Gefährdungsbeurteilung Psyche – ein geeignetes Verfahren finden

Das Arbeitsschutzgesetz fordert ausdrücklich die Berücksichtigung der psychischen Belastung in der Gefährdungsbeurteilung. Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind verpflichtet, neben den körperlichen auch die psychischen Belastungen zu berücksichtigen.

Die psychische Belastung wird wertneutral verstanden und kann eine gesundheitsbeeinträchtigende und eine gesundheitsförderliche Wirkung haben. Schädigend wirken sich z.B. andauernder Zeit- und Leistungsdruck, förderlich z.B. Handlungsspielräume bei der Arbeit auf die Gesundheit der Beschäftigten aus. Die Gefährdungsbeurteilung ist für alle Arbeitgebende verpflichtend und wird damit zur „Chefsache“. Der Betriebs-/Personalrat hat bei ihrer Organisation und Durchführung Mitbestimmungsrechte. Interne und externe Arbeitsschutzexperten (Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte und -ärztinnen, Präventionsberatung etc.) beraten die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen dabei. Die Unfallversicherungsträger und die staatlichen Arbeitsschutzbehörden wirken darüber hinaus bei der Aufsicht und Beratung mit.

Wozu braucht man Instrumente für die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung?

Bei der Gefährdungsbeurteilung im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes geht es immer um die Beurteilung und Gestaltung der Arbeit. Auch die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung dient dem frühzeitigen Erkennen und der Prävention von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Es geht nicht um die Beurteilung der psychischen Verfassung oder Gesundheit der Beschäftigten. Das Ziel ist die Förderung und Gestaltung menschengerechter Arbeit. Die Gefährdungsbeurteilung orientiert sich an den Kriterien der „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie“ (GDA, vgl. Empfehlungen zur Umsetzung in der betrieblichen Praxis, 2022):

- Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe

- Arbeitsorganisation

- Arbeitszeit

- Soziale Beziehungen

- Arbeitsmittel

- Arbeitsumgebung

Welche Aspekte im Einzelnen bei der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen sind, ist mit Blick auf die konkreten Tätigkeitsanforderungen und Bedingungen der zu beurteilenden Arbeit zu entscheiden. Branchen- und tätigkeitsübergreifend relevante Schlüsselfaktoren der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung sind die Gestaltung der Arbeitsintensität, Arbeitszeit, Handlungsspielraum, sozialen Beziehungen - insbesondere zu Vorgesetzten - sowie Arbeitsumgebungsbedingungen - insbesondere die Belastung durch Lärm.

Diese Faktoren sind daher grundsätzlich in der Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen.

Bei der Umsetzung sind folgende Anforderungen zu berücksichtigen:

- Vorbereitung: Vorgehen planen, Voraussetzungen schaffen (z.B. die Festlegung von Verantwortung, die Einbeziehung der Personalvertretung, die Bereitstellung von Ressourcen)

- Einbeziehung der Beschäftigten gewährleisten (Verständnisprobleme, Nachtschicht, aktive Beteiligung etc.)

- Datenschutz einhalten (Befragungen mithilfe standardisierter Fragebogen sind nur möglich, wenn mindestens fünf auswertbare Bogen vorliegen. Moderierte Analyseworkshops hingegen setzen voraus, dass eine offene Gesprächskultur sowie eine vertrauensvolle Atmosphäre im Unternehmen bestehen) und das Urheberrecht von Befragungsinstrumenten berücksichtigen

- Tätigkeitsbereiche (z.B. Hauswirtschaft, Verwaltung, Pflege) und Merkmalsbereiche (z.B. Arbeitsorganisation, soziale Beziehungen) festlegen

- Den Prozess durch eine interne (z.B. Qualitätsmanagementbeauftragte) oder externe Beratung (z.B. Arbeitsschutzexperten, BGW-Beratung) begleiten

- Ergebnisse, festgelegte Maßnahmen und Überprüfung der durchgeführten Maßnahmen schriftlich dokumentieren

Gefährdungen ermitteln

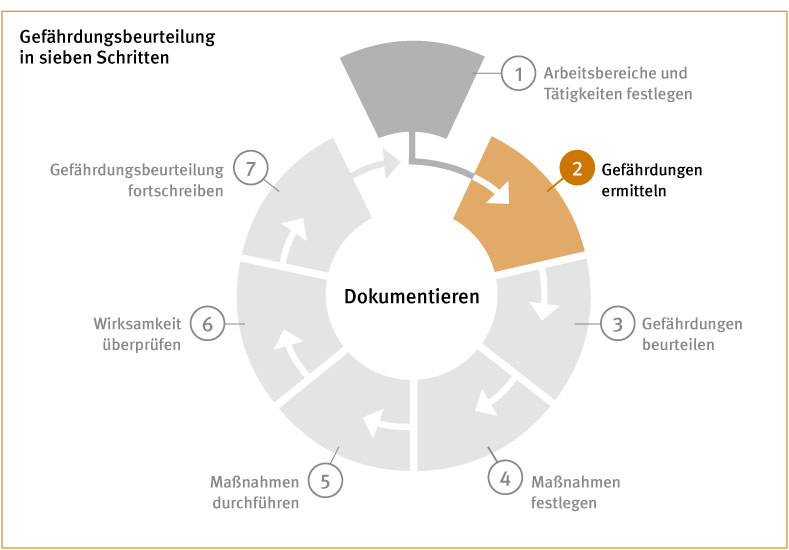

Dieser Beitrag bezieht sich auf den Prozessschritt 2 "Ermittlung der psychischen Belastung der Arbeit". Für den Prozessschritt 2 werden verschiedene Methoden einzeln oder in Kombination empfohlen:

- standardisierte schriftliche Mitarbeiterbefragung (Einschätzung zur Ausprägung der psychischen Belastung),

Beobachtung/Beobachtungsinterview (Personen beurteilen die psychischen Belastungen auf Basis von Beobachtung der Tätigkeit, häufig ergänzt durch Interviews mit den Beschäftigen) und

moderierte Gruppendiskussion (mit einer neutralen Moderation diskutieren und beurteilen Beschäftigte gemeinsam die psychische Belastung).

Die Entscheidung für eine Methode wird unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten, Erfahrungen und Kompetenzen getroffen. Unabhängig von der ausgewählten Methode steht der Prozess der Gefährdungsbeurteilung im Vordergrund, die professionelle Berücksichtigung der sieben Prozessschritte gewährleistet die Nachhaltigkeit der Ergebnisse.

Wie wurden die Instrumente ausgewählt?

Um für den Prozessschritt 2 „Ermittlung der psychischen Belastung der Arbeit“ geeignete Instrumente auswählen zu können, hat eine Arbeitsgruppe der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) und in Kooperation mit dem UKE/CVcare zahlreiche Instrumente gesichtet. Ziel ist es, geeignete Instrumente für die Branche Gesundheits- und Sozialwesen zu identifizieren.

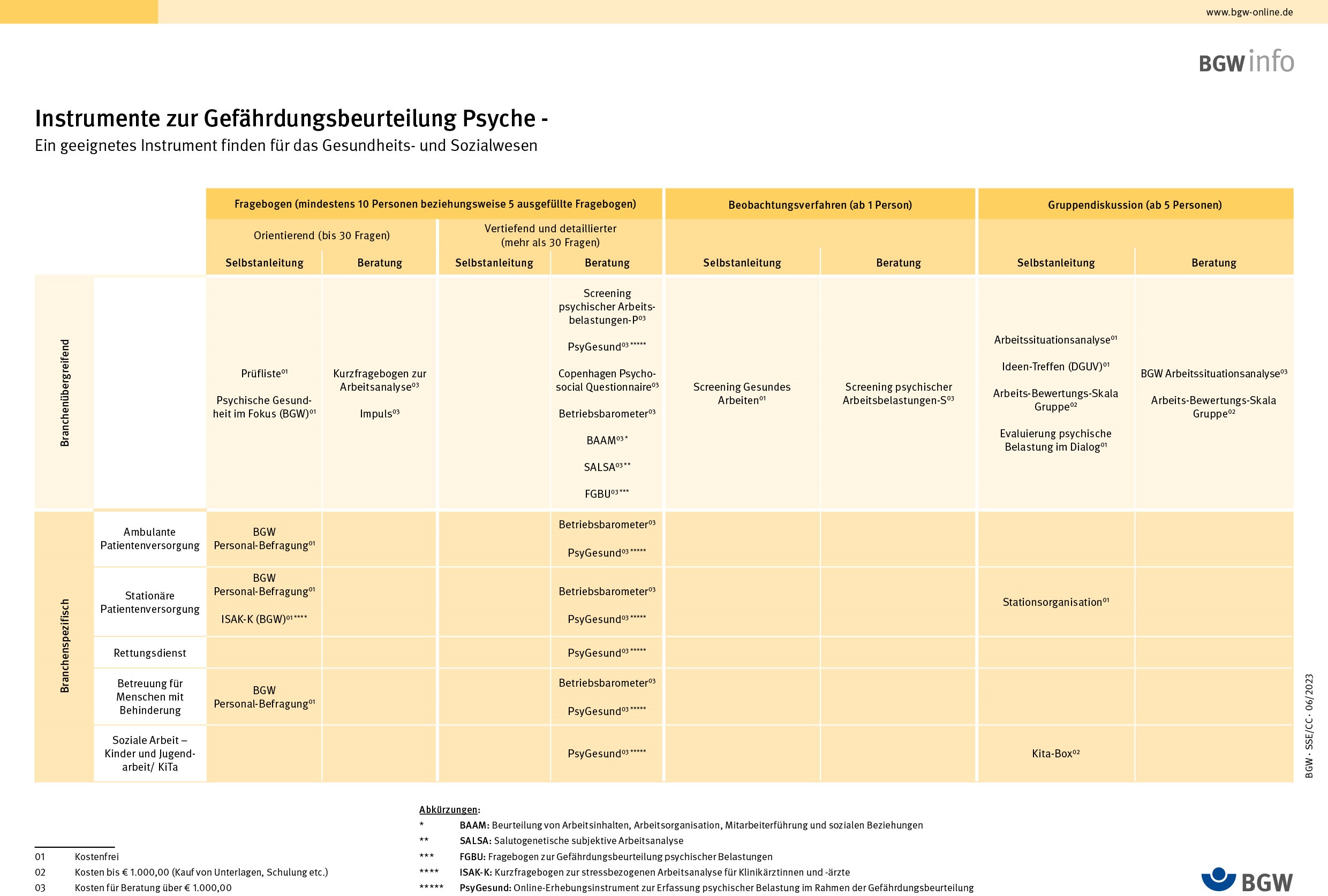

Darstellung einer Übersicht geeigneter Instrumente zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen im Tabellenformat

Eine begrenzte und qualitätsgesicherte Auswahl an Instrumenten zur Ermittlung psychischer Belastung wurde nach transparenten Kriterien vorgenommen. Die Kriterien setzen sich zusammen aus

- Mindestanforderungen (z.B. theorie- oder wissenschaftsbasiert, generalisierend auswertbare Belastungen),

- Strukturierungskriterien (z.B. branchenspezifisch und/oder branchenübergreifend) sowie

- den psychischen Gestaltungsfaktoren der GDA (z.B. Arbeitsorganisation, Arbeitsumgebung).

Die vollständige Liste mit den Kriterien kann angefordert werden. Eine Beschreibung der geeigneten Instrumente steht als Steckbrief am Ende des Beitrages zur Verfügung.

Ausgehend von den vorhandenen Informationen in einem Betrieb oder einer Einrichtung erfolgt die Auswahl eines geeigneten Instruments. Im Allgemeinen wird hier zunächst ein orientierendes Verfahren (z.B. standardisierte schriftliche Mitarbeiterbefragung) gewählt, um einen Überblick darüber zu erhalten, ob und wo es Belastungsschwerpunkte gibt. Werden Problembereiche identifiziert, sollte ein vertiefendes Verfahren (z.B. moderierter Analyseworkshop) für ausgewählte Bereiche angewendet werden. In erster Linie ist die Auswahl eines Instruments von den betrieblichen Rahmenbedingungen (wie z.B. Betriebsgröße, Branche, Tätigkeitsbereiche, finanzielle Ressourcen etc.) sowie von Art der Arbeitsanforderungen abhängig. Es ist sinnvoll, Vor- und Nachteile einer externen oder internen Beratung abzuwägen. Grundsätzlich ist es hilfreich, eine externe Fachberatung als Begleitung für den Prozess in Anspruch zu nehmen. Diese können über den Gesamtbereich Präventionsdienste der BGW vermittelt werden:

Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe ist abgeschlossen, die Sichtung von weiteren und überarbeiteten Instrumenten ist als kontinuierlicher Prozess nicht mehr vorgesehen. Die hier vorgestellte Auswahl an Instrumenten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aus der Anwendung eines geeigneten Instruments resultiert noch keine Rechtssicherheit; vielmehr kommt es auf die Einhaltung der sieben Prozessschritte an. Mit dieser Auswahl beschreiben wir Beispiele für geeignete Instrumente. Es können auch andere Verfahren für die Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden.

Benötigen Sie eine Fachberatung als Begleitung für den Prozess? Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Psychologie

Haben Sie Fragen, Anregungen oder benötigen Beratung? Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf: